助力“百千万”|白云数据实践团以“AI智推+非遗”探索郁南无核黄皮数字营销新引擎

央视连续7天聚焦报道,全球四分之三种植面积,全产业链产值突破81亿元——这就是中国无核黄皮之乡,广东郁南的产业答卷。然而,辉煌背后的三大桎梏——非遗价值“说不清”、传统技艺“留不住”、产业效益“联不上”,面对价值量化难、非遗传承断层、产业闭环缺失的三大瓶颈,黄皮这个顶流特色水果如何从“时令鲜”走向“常年香”?广东白云学院蒲源教授团队连续4年追问,以广东青年大学生“百千万工程”实施为契机,扎根云浮市郁南县农业经济发展百亿产业集群,了解种植大户、深加工企业、特色食品工厂的实际需求,挖掘国家地理标志产品区域品牌“郁南无核黄皮”,从种植户到深加工厂,洞察症结:土特产不缺流量,缺的是将文化转化为溢价的数字引擎。

白云数据实践团再次到访全球最大无核黄皮产区郁南世界黄皮公园

实践团利用在大数据与计算机学院所学的专业知识,构建国内首个地标农产品“非遗基因库”,通过“数商兴农+数字方志”双引擎 ,实现非遗价值的科学量化与数据驱动的产业闭环,为郁南无核黄皮走上高质量发展之路注入品牌力量。未来将为166家广东地标产品(产值241亿元)提供可复制的数字化破圈范式。这不是青春热血的故事,而是一场用硬核科技激活81亿产业基因的革新实验。

破局之钥:三大技术突破锻造“数字双擎”

区域公用品牌如何通过整合地方特色资源与产业优势,推动农产品品牌化、高端化与市场化?白云数据实践团今年聚焦地理标志农产品数字化溯源。鉴于现有数字技术集中应用于非遗展示环节,郁南无核黄皮文化溢价与非遗资源(如国家级非遗“禾楼舞”)的融合仍面临价值量化难、传承断层、产业闭环缺失等瓶颈,国内非遗农旅融合多停留在景观展示,现有研究多聚焦单一环节数字化,缺乏全链条协同机制,未形成“数据→IP→消费”闭环;深加工瓶颈(如保鲜期短)制约产业延伸。实践团提出“AI+地标”双擎驱动战略:以“非遗价值评估与活化”为文化引擎,以“数字营销与溯源”为科技引擎,二者深度融合驱动产业升级。

01数字方志,跑通“村情数据→非遗IP生成→消费转化”

禾楼舞是郁南县内唯一的国家级非物质文化遗产。实践团一行来到连滩镇拜访了第六代传承人傅志坤,禾楼舞起源于东汉时期,是南江流域的土著在庆祝丰收、祭祀神灵时跳的一种舞蹈,距今有近2000年历史。禾楼舞一蹦就是两千年,期间因为一些历史原因中断了,傅志坤利用自己赤脚医生的身份,走村串寨,凭着对民间艺术的热爱,历时2年通过对舞者们的回忆、口述和复现的零碎、片段舞蹈动作,一点一滴地挖掘、整理,并经过鉴别、筛选、整合、编排,才使这一古老的舞蹈形式得以完整恢复,并于2018年摘得中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演,为禾楼舞的延续传承发挥了关键作用。

与国家级非遗禾楼舞第六代传承人傅志坤对话(右三)

郁南禾楼舞获得了全国民间文艺最高奖,但很多人并不知道。传说远古时期,南江地区连年旱灾,饥荒遍野,神农氏派曾孙女禾花仙女前去解救。为感念禾花仙女的恩德,人们在每年丰收之夜跳起禾楼舞,并在连滩五显庙立禾花仙女神像祭祀。禾神的踪迹遍及瑶族的传统仪式,创造了绚烂的稻作文化,也反映了南江流域曾是多族群共生的栖息地,留下了多元共生的文化遗产。

傅志坤医生回忆起禾楼舞“复活”之路的艰辛(左)

从“一个人的坚守”到“数字文明的共筑”。实践团计划通过整合数字方志、非遗档案、生产数据、消费数据、文旅数据等多源异构数据构建数据库,将挖掘的非遗价值、历史典故、地方风物系统化整理,转化为易于传播的数字内容(短视频、互动H5、虚拟导览),让文化资源价值可成为“永不消逝的文化基因链”,实现非遗价值的量化输出。

02数商兴农,从地标产品到水果“新晋顶流”

实践团来到建城镇电商服务站,看到人们正忙着分拣、包装无核黄皮。一筐筐印有“郁南无核黄皮”标识的果实,通过冷链物流直供上海、长沙、深圳等地的大型工厂和茶饮店,或通过电商平台直抵消费者餐桌。央视记者正在采访,电商达人朱永忠翻看着订单数据,兴奋地说,今年收购价涨到9.5元/斤,累计收购量超80万斤,预计年度产值突破1000万元。

从地标产品到水果“新晋顶流”,全球最大黄皮产地丰收了,央视连续7天报道

朱永忠是蒲源教授2023年直播电商的培训学员,面对黄皮销路窄、信息闭塞等瓶颈,积极探索“党建+产业”模式,成立电商产业“三新”党支部,自己作为党员先锋,牵头组建4人“助农党小组”。这个建在销售一线的“红色堡垒”,定期召开党小组会议协商议事。在黄皮销售旺季,党小组化身为攻坚克难的“指挥部”,党员们主动下沉到电商直播间,成为销售前线的“排头兵”;依托服务站,为小型商户和农民散户提供线上运营、直播媒介等专业服务,显著拓宽零售终端市场。在朱永忠的言传身教下,他的一对龙凤胎儿女今年双双考入大学本科。

连续2届郁南县黄皮电商达人朱永忠、何鉴清、梁莹荧都是蒲源教授的学生

云浮市今年举办了万名青年助力“百千工程”行动暨首届青年视频直播带货暨跨境电商带货出海大赛,参赛队伍围绕特色产品黄皮汁展开带货比拼。他们有的化身“黄皮汁研究员”,细致讲解产品从原料甄选到加工工艺的全过程;有的设计“场景化带货”,结合夏日解暑、日常佐餐等场景推荐饮用方式,通过限时秒杀、积极互动问答等形式调动观众热情。从原料产地的地理标志价值,到产品酸甜平衡的口感层次、便捷的饮用场景,再到“助农产业链”故事,推动云浮优质农产品走向更广阔市场。获得社会组一等奖的梁莹荧也是蒲源教授2023年直播电商培训的学员,现在已成为云浮市“电商达人”,助力郁南无核黄皮云上出圈。

03智慧工厂,从“时令鲜”迈向“常年香”

考虑到郁南无核黄皮具有上市周期短、采销时效性强等特点,如何让土特产从“时令鲜”到“常年香”?既要守住地道风味,又要避开市场同质化,在提高特色农产品的品牌溢价的同时,还需实现农民增收、农业提质增效和区域经济的可持续发展。

在深加工与智能技术应用方面,实践团参观了郁南县富赢田田圈生态农业有限公司的无人工厂,企业总经理林锦波向实践团介绍了智慧工厂理念,现场展示了用手机远程监控无人工厂的运行场景,并重点介绍了HPP超高压低温灭菌技术生产NFC果汁饮料。该技术实现了在不添加防腐剂的前提下最大限度保留产品的天然活性成分与风味,显著延长保质期并提高营养价值,除了引进新型设备外,该企业还积极对接高校、研究院所资源,做到产学研深度融合,为大数据与计算机学院在农业大数据和智能技术应用方面提供了宝贵的产学研结合实例。

土特产从“时令鲜”到“常年香”,富赢田田圈树立黄皮果汁智慧工厂新标杆

“亲群”是郁南手信老字号,从事广式月饼生产制作45年的郁南本土食品企业。她们家生产的黄皮月饼深受喜爱,总经理陈梓煊介绍,把颗颗圆润的无核黄皮清洗干净制成蜜饯,再把蜜饯按一定配比掺入月饼馅料中,包馅、成型、烘烤……一个个无核黄皮月饼经过层层工序打磨。由于看好无核黄皮产品市场,该公司陆续推出了无核黄皮饼、黄皮沙琪玛、黄皮米饼等风味独特的糕点。

广东郁南亲群食品科技公司总经理陈芷煊与实践团探讨新品的品牌故事

连续16年销冠的亲群无核黄皮饼,被评为“郁南县十佳旅游手信”,却一直不敢包装升级,原因竟然是老客户反馈,担心买到的不是正宗“亲群”牌。她们今年打算推出一款咖啡黄皮月饼,希望实践团能够在产品的包装和品牌故事方面给予一些专业建议。实践团通过自采和第三方平台的多维数据分析,发现咖啡、黄皮、月饼都是当下关注的热点,需求量大,但市场竞争也非常激烈。线上采购人群主要有2类,一类是18-30岁年轻女性;另一类是18-30岁和41-50岁的女性,两类人群的共同特点是喜爱二次元风格。于是给了一份《“味见人生”——咖啡黄皮中秋礼盒》的品牌故事策划,节选如下:

中秋的月饼,是团圆的信物,也是味觉的驿站。今年,实践团以郁南无核黄皮为灵感原点,引入了“黄皮正气”“药食同源”的健康理念 ,结合“热萃咖啡”工艺革新和二次元跨代美学,打造了一款承载时光滋味的《月台札记》礼盒,设计了活力治愈与情感传承的双线品牌故事。六枚月饼,两味人生,恰似旅途中的两个重要站台。

第一站:咖啡黄皮月饼——“初遇世界的酸甜”

第一口,是咖啡的微苦醇香与黄皮果特有的明亮酸爽在舌尖交织、碰撞。这像极了我们初遇世界的模样——带着新鲜感与冲劲,拥抱挑战,却也难免磕碰,品味着梦想与现实交织的“酸甜”。咖啡的提神醒脑,象征着青春的活力与探索的勇气;黄皮的清新酸冽,是那些令人心跳加速的“第一次”和略带莽撞的尝试。这滋味,是青春独有的勋章。

第二站:传统黄皮月饼——“人道中年的回甘”

另一味,则是传统黄皮月饼带来的温润回甘。经过时间淬炼的黄皮蜜饯,其独特的甘甜变得醇厚、内敛、悠长。它不似初尝时的锋芒毕露,而是温柔地包裹味蕾,在咽下后,那份甘甜才徐徐涌上,绵延不绝。这恰如人至中年,经历过风雨,磨平了棱角,懂得了包容与珍惜。生活的苦涩早已内化为智慧,留下的是对家人、对收获、对当下点滴幸福的深深感恩与满足。这份“回甘”,是岁月最珍贵的馈赠。

万物皆可黄皮,变身月饼再出圈——“黄皮咖啡月饼”

《月台札记》不仅仅是一盒月饼,更是一份关于成长的味觉叙事。“甘正姨”和“咖小萌”两个非遗IP邀请您与家人、与挚友,在中秋月圆之夜,共同品味这两段人生况味。

从郁南到岭南:一个可复制的乡村振兴范式

与郁南有438公里之遥的广西龙脊梯田,是中国南方山地稻作梯田系统,被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。在结束郁南之行,笔者有幸受邀前往广西桂林的中国长发科技馆,因当地妇女服饰以红色为主调而得名”“红瑶”。红瑶妇女自古有蓄长发的传统,有着“天下第一长发村”之称。近年来,长发小寨围绕红瑶传统文化大力发展旅游业,通过展示红瑶长发、红瑶织布技艺、红瑶歌舞等,把红瑶传统文化保护与乡村振兴有效结合,解决了当地不少瑶族群众依靠发展旅游实现脱贫致富。

如果说禾楼舞与禾花仙女的神话叙事代表了农耕文明中解释系统和信仰体系的一面,那么龙脊长发与淘米水的生活实践则代表了农耕文明融入日常生活的实践智慧和美学创造,它将稻作的生产成果,如:稻米、淘米水,巧妙地转化为生活的一部分,比如:长发小寨淘米水洗发水、养发秘方。两者共同根植于南方稻作文明,一体两面共同构成了一个完整的文化生态系统:既有对天地神灵的崇高敬仰,也有扎根于泥土的生活智慧;既有宏大的集体叙事,也有细腻的个人体验,都是中华农耕文明宝库中璀璨的明珠。走访期间恰逢新华社走进广西黄洛瑶寨,探秘“天下第一长发村”的现场直播,8小时单场销售额突破1200万,交出了一份数字时代乡村振兴的创新答卷。那么,从郁南到岭南,是否打造一个可复制的乡村振兴范式呢?

新华社非遗洗护专场探秘“天下第一长发村”单场直播GMV突破千万元

近八成受访者表示“非遗+消费”物有所值。从郁南到长发小寨,我们看到的是岭南大地乡村振兴实践的蓬勃生机。以数据为生产资料、以AI为创新引擎、以文化为核心价值、以产业为转化出口,它们共同证明:找准特色、深耕产业、赋能文化、创新机制、惠及于民,是一条行之有效的路径。

育人与产业共振:青春在81亿田野写答案

土货变成精品,绝非易事。本项目依托广东白云学院大数据与计算机学院学科建设与人才培养的支撑作用及教育部数据中国“百校工程”平台,首创了非遗农旅融合的“非遗价值评估模块”,嵌入郁南县“黄皮产业数字驾驶舱”,实现三大突破:

一是数据融合。整合方志数据及生产端、消费端、非遗端等多源数据,构建数据库;

二是设计三维价值链模型,通过AI算法关联非遗活动与产业效益,实现价值量化;

三是为农户提供数字营销、直播电商数据分析等服务,通过“数商兴农+数字方志”双引擎,解决深加工瓶颈、提升溢价空间。

白云数据实践团与共青团郁南县委员会结对3年

今年白云数据实践团还与共青团郁南县委员会结对开展“郁南县特色农产品电商直播数据分析”的项目。该项目基于三维模型评估结果和消费大数据,通过实践团自研的“RPA营销机器人+直播电商”“AI智推”等整合直播电商工具,为农户/合作社提供精准数字营销方案。广东省166个地标产品用标企业,产值高达241亿元。本项目首创三维价值链模型,AI复原古法加工技艺,构建“非遗基因库”,推动“村情数据→IP生成→消费转化”闭环,将填补方志数据转化空白,为乡村振兴背景下区域特色产业升级提供可借鉴的实践范式。

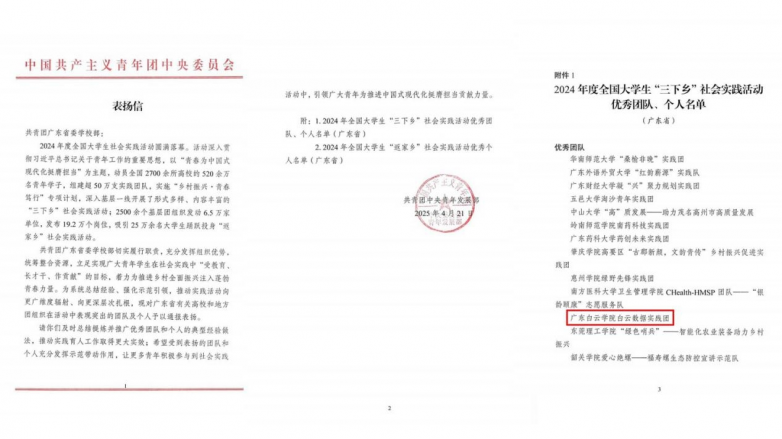

积极探索“高校引导+学科竞赛+乡村应用”的实践育人模式

此外,在人才培养方面,实践团队积极探索、形成“高校引导+学科竞赛+乡村应用”的实践育人模式,深化“AI+农业”交叉学科建设,打造“地理标志产品数字化”特色研究方向,为学院虚拟现实技术、人工智能等新兴专业提供落地场景,先后获得团中央表彰及省级优秀品牌项目和“双百行动”系列典型案例。

全国超50万实践团队获团中央表扬信的广东省仅16支团队

下一个地标破圈的故事,由谁书写?

从郁南的无核黄皮到龙脊的长发小寨,其核心逻辑是相通的:“文化挖掘(根)+科技赋能(翼)+产业融合(体)+市场运作(用)”。通过与种植基地、深加工企业合作,将非遗价值融入产品包装、品牌故事、等高端产品线。构建将文化资源转化为文化资产的高效模型,它让“永不消逝的文化基因链”变得可感知、可体验、可消费、可传承。当AI为非遗装上“价值刻度”,当基因库让技艺获得“数字永生”,郁南无核黄皮的破圈之路已超越一果一邑。

在西宁古镇、中国无核黄皮之乡邂逅夏天的第一杯黄皮特饮

白云学子用技术答卷证明:乡村振兴的密码,藏在科技与文化的双螺旋里。这个范式不仅在于保护过去,更在于创造未来。它确实具有很强的可复制性,但成功的关键在于能否深挖本土资源的独特性,并进行创造性的转化和运营。这套“解码范式”,正等待激活更多深藏乡野的“中国味道”。央视关注的不仅是丰收,更是科技赋能下的产业升级路径——“用AI留住文化根脉,用数据打通经济命脉”。(图文/视频:大数据与计算机学院蒲源、周颖灵、林聪怡、廖怡婷、吴烁基、蒲厚地、余紫菱、林蔓曦)

-

数智驱动,效能跃升:微创软件赋能泰康保险构建项目管理新范式

数智驱动,效能跃升:微创软件赋能泰康保险构建项目管理新范式 -

2025"燃•朗文少年"青少年英语口语演讲活动圆满收官

2025"燃•朗文少年"青少年英语口语演讲活动圆满收官 -

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025 -

爱茉莉太平洋亮相2025东方美谷国际化妆品大会及Ringier PCT 2025

爱茉莉太平洋亮相2025东方美谷国际化妆品大会及Ringier PCT 2025 -

皇家集团庆祝"Rise for Khmer"音乐会圆满成功

皇家集团庆祝"Rise for Khmer"音乐会圆满成功 -

科络达推出 MaaS 智慧移动服务 以三大核心产品线打造未来版图

科络达推出 MaaS 智慧移动服务 以三大核心产品线打造未来版图 -

菲仕兰收购威斯康星乳清蛋白公司,强化全球蛋白市场战略布局

菲仕兰收购威斯康星乳清蛋白公司,强化全球蛋白市场战略布局 -

英科医疗奖项不断:创新力、含金量、可持续实力全面开花

英科医疗奖项不断:创新力、含金量、可持续实力全面开花 -

双语卓越新篇章:香港包玉刚学校任命创校校长

双语卓越新篇章:香港包玉刚学校任命创校校长 -

Accord Healthcare宣布推出地诺单抗∇

Accord Healthcare宣布推出地诺单抗∇