从实验室到临床:医思倍如何搭建科研成果转化的高速通道

在医学创新领域,科研成果从实验室走向临床应用始终面临效率断层与资源错配的双重挑战。医思倍凭借AI+区块链技术构建的"三位一体"科研智能平台,以项目制教学为核心,系统性破解传统科研培训的痛点,为医学工作者搭建起一条高效、透明的成果转化通道。

技术重构科研价值链:AI+区块链双轮驱动

医思倍通过AI与区块链技术的深度融合,实现了科研效率50%以上的提升与成果转化率300%的突破。平台采用去中心化分布式系统,运用数据加密、时间戳、智能合约等技术,确保临床数据在安全共享中完成价值释放。

这种技术架构解决了传统科研模式中的三大顽疾:数据孤岛导致的样本量不足、人为操作引发的隐私泄露风险、中心化存储带来的效率瓶颈。平台已形成的5000+顶尖专家智库与30+SCI期刊战略合作网络,为技术落地提供了强大的资源支撑。

项目制教学体系:从理论到实践的全链条赋能

医思倍独创的"PBL项目制教学+真实世界研究+AI辅助科研"三位一体体系,彻底颠覆了传统培训的碎片化模式。以临床医生张医生的SCI突破案例为例,平台通过精准匹配临床数据与AI技术,设计出"冠心病患者术后康复AI风险预测模型"课题。在18个月保录协议保障下,学员经历选题、实验、写作到发表的全流程指导,最终在《European Heart Journal》发表影响因子6.8的论文,成功晋升副主任医师。

该体系的核心优势体现在四个维度:

导师矩阵:5000+海内外名师组成科研导师天团,涵盖北京大学、约翰霍普金斯大学等顶尖机构,实行"科研导师+教务+班主任+助教"四师协同服务。

AI提效工具:整合PubMed语义分析、GraphPad图表美化、Grammarly语法检查等工具,使文献筛查效率提升60倍,图表制作时间缩短50%。

质量管控:建立标准化研究计划书、伦理材料、原始数据等完整科研档案,确保每个环节可追溯、可验证。

风险对冲:18个月保录协议与无限次返修机制,将传统模式中"投入无果"的风险转化为可控的成本投入。

跨学科融合创新:破解复合型研究瓶颈

在高校科研助理陈某的案例中,平台通过双领域导师匹配机制,为其配置兼具医学影像与机器学习背景的专家团队。针对"深度学习模型在肺结节良恶性鉴别"课题,助教开展Python数据处理专项培训,导师指导补充Kappa一致性检验等统计学方法。最终研究成果被《Medical Image Analysis》收录(IF=10.2),助力学员获得TOP院校博士全额奖学金。

这种跨学科赋能模式在多个领域取得突破:

中西医结合:通过AI生成中西医术语对照表,解决"黄芪多糖调节肠道免疫"研究的机制表述难题。

临床伦理:为新生儿科研究设计精细化知情同意书,通过医院伦理委员会审查。

数据挖掘:运用GEO数据库与生信分析工具,实现肺癌耐药基因研究的快速迭代。

生态化资源网络:构建可持续创新生态

医思倍打造的不仅是技术平台,更是一个包含100+学术KOL、30+SCI期刊、全国数十家三甲医院的创新生态。平台建立的五大生物医学科研技术服务(细胞实验、分子检测、病理分析、免疫学研究、动物实验)与四大创新研发中心,形成从基础研究到临床转化的完整闭环。

这种生态优势在基层医疗研究转化中尤为显著。县级医院孙医生通过平台优化选题,将"农村高血压患者管理"研究聚焦远程监测技术,结合卫生经济学分析提升研究价值,最终实现《中华高血压杂志》零突破,推动县域高血压管理项目落地。

随着1500㎡高端实验室与200余台精密仪器的投入使用,医思倍正将服务覆盖扩展至10万+医学工作者。其构建的"技术驱动×资源整合×服务闭环"模式,不仅为个体研究者提供上升通道,更为整个行业的数字化转型树立标杆。当区块链技术确保数据安全,当AI工具突破效率瓶颈,当项目制教学打通理论实践壁垒,医学科研成果转化这条曾经崎岖的道路,正被医思倍改造成一条直达临床的高速通道。

-

招商蛇口旗下伊敦新春开门红丨满房映初心 温情暖人间

招商蛇口旗下伊敦新春开门红丨满房映初心 温情暖人间 -

四大热卖热水器同场竞技,德国宝即热式综合优势显著

四大热卖热水器同场竞技,德国宝即热式综合优势显著 -

九章云极DataCanvas免费提供100度算力包,极速部署不蒸馏满血版DeepSeek-R1!

九章云极DataCanvas免费提供100度算力包,极速部署不蒸馏满血版DeepSeek-R1! -

AlphaGPT 与DeepSeek强强联合,打造更好用的法律AI产品

AlphaGPT 与DeepSeek强强联合,打造更好用的法律AI产品 -

鲸心涤携手IPTV强势登陆蛇年春晚

鲸心涤携手IPTV强势登陆蛇年春晚 -

韶音发布OpenFit 2 开放式耳机,开启舒适听音新时代

韶音发布OpenFit 2 开放式耳机,开启舒适听音新时代 -

安德医美大健康产业园正式动工:引领创新力,打造全球一流医美科研园区

安德医美大健康产业园正式动工:引领创新力,打造全球一流医美科研园区 -

万店掌携手DeepSeek大模型:重塑连锁门店智能巡店新标杆

万店掌携手DeepSeek大模型:重塑连锁门店智能巡店新标杆 -

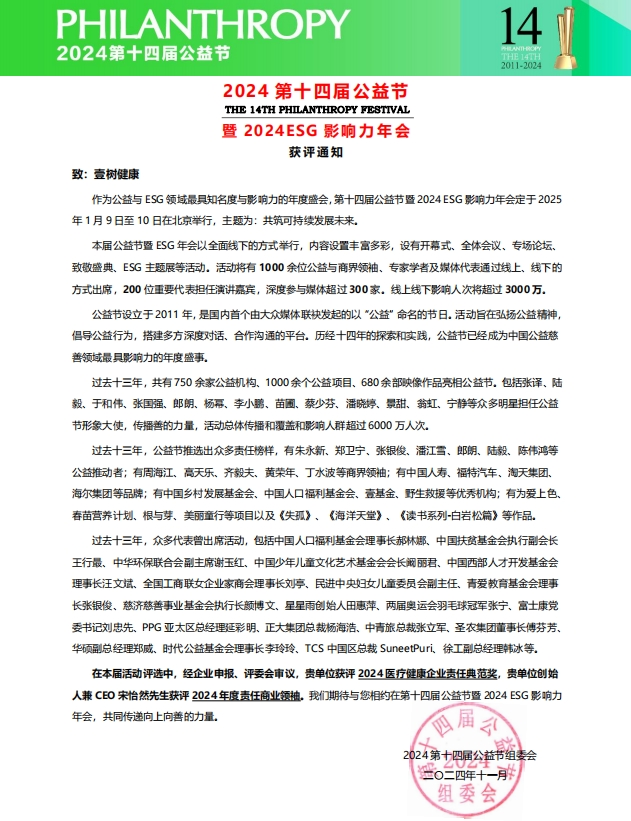

壹树健康于第十四届公益节荣获“医疗健康企业责任典范奖”及创始人宋怡然获评“年度责任商业领袖”

壹树健康于第十四届公益节荣获“医疗健康企业责任典范奖”及创始人宋怡然获评“年度责任商业领袖” -

舒华体育助力2025年哈尔滨第九届亚冬会

舒华体育助力2025年哈尔滨第九届亚冬会